�����A���C�тщ^�]�o�ł̂��߁I�I

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ٌ�m���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ٌ�m�@�܁@�E�@�q�@��@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŏI�X�V���@�@2015/10/20

�@

�ٌ�m�܉E�q��̃z�[���y�[�W

���N���b�N���遫

�@ �@

�@

�x�@�W�҂̕���

�@

�@�s���{���x�@�{���W�҂̕��́A���L�v�Z�v���O��������肵�āA�Ǔ��̑g�D�ɔz�z���铙���āA���C�тщ^�]�����ɖ𗧂Ăĉ������B

�@

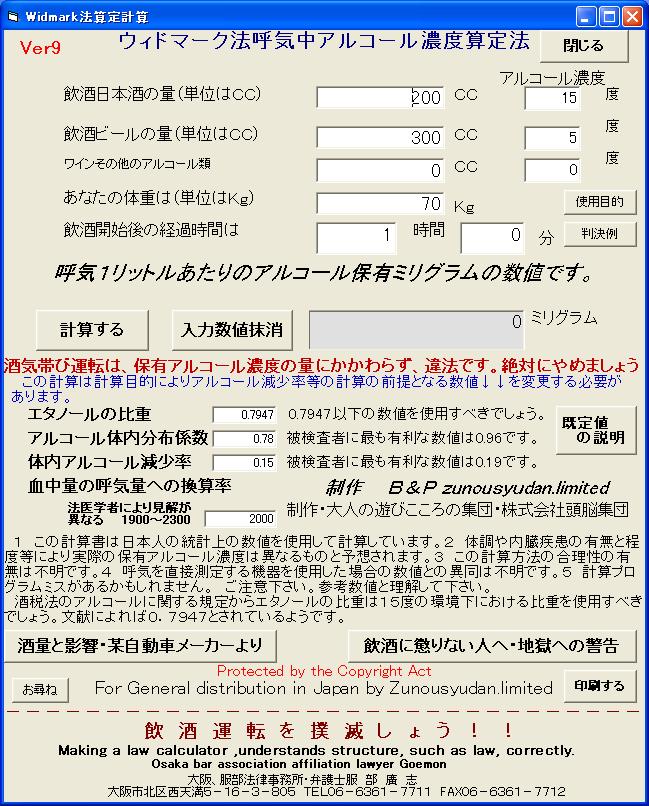

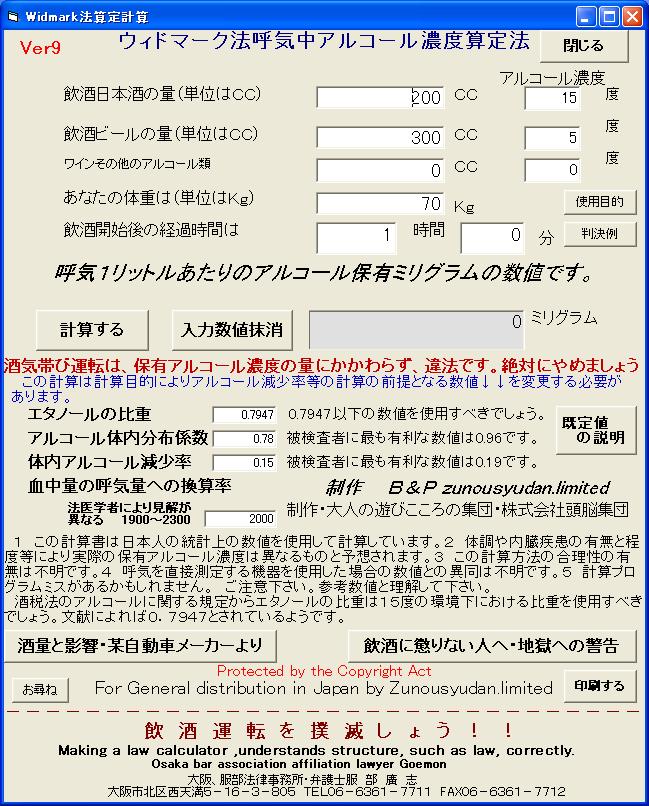

�@�b�Q�g�T�n�g����E�E�B�h�}�[�N�@�v�Z���y��

�t�E�B�h�}�[�N�@����ʋt�Z�v�Z���́A

�l�b�g�V���b�v�ŔЕz�J�n���Ă��܂��B

�@

�L���@�Еz��

�@

�C�@�E�B�h�}�[�N�@�v�Z��c2h5oh2000ormore2007

�@����ʁA�̏d�A�o�ߎ��Ԃ���A�팟���҂̌ċC���A���R�[���Z�x���v�Z���܂��B

�@

���@�t�E�B�h�}�[�N�@�ɂ�����ʋt�Z�v�Z��backwardc2h5oh2000ormore2007

�@�팟���҂̌ċC���A���R�[���Z�x����A�팟���҂́A�C�ӂ̎��ԁA�o�ߑO�̈���ʂ��v�Z���܂��B

�@���̌v�Z���𗘗p����A��^�҂��o���������_�ł̌ċC���A���R�[���Z�x���������Ă���A������̎��̌ċC���A���R�[���Z�x���t�Z�v�Z�ł��܂��B

�@

�@

�x�@�̗p��@�̉��P���ׂ��_�@

�P�@�팟���҂̑̏d�ɂ��ẮA��^�҂̋��q�݂̂Ɉˋ�����̂ł͂Ȃ��A�̏d�v�ɂ�鑪�茋�ʂ��؋��Ƃ��ĕۑ����ׂ��ł���B

�Q�@���������A����ʂɂ��āA�����@���̑��݂ɗ��ӂ��āA�؋��ۑ��ɓw�߂�ׂ��ł���B

�R�@����ʂɂ��āA���q�݂̂Ȃ炸�A��L���̌v�Z���@�ɂ�鐄�_�����p���ׂ��ł���B

�@�@���݂̌x�@�̗p��@�́A��L�C�̌v�Z�݂̂ł��邪�A��L���̌v�Z���@�����p�A�̗p���ׂ��ł���B

�@�@����͕⋭�؋��Ƃ��Ă̋@�\�����L�����邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B

�x�@������Ă͂����Ȃ��_

�Q�@�x�@������Ȏ�@���Ƃ邱�Ƃ́A���E�s�ׂł���A�d��Ȕƍߍs���ł���B

�R�@��ɂ��Ă͂����Ȃ��s���ł��邱�Ƃ��x�@�W�҂͖��L���ׂ��ł���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a���o�@�i���j���]�W�c�i���ӁE���ٌ�m����@�ٌ�m�܉E�q��j

�@

�@

�E�@�ٌ�m��ɖ����z�z

�E�@�^�x�@�{�����|�ٌ�m����āA�A��

�E�@�^�x�@�{�����|�V���L�҂���āA�v�Z�v���O�����Q����E�x�@�����ł̕������t�^

�E�@�^�@�ȑ�w�@�����ɓY�t�t�@�C�����M

�E�@�^�@�ȑ�w�@���ɓY�t�t�@�C�����M

�E�@�^��ʘJ�ЊW���C�u�t�Ƀ_�E�����[�h��

�@

�@

�@

�@�ŋ߁A�x�@�W�҂���̍w���\�����݂����Ă���悤�I�I

�@

�@�@�@�����̌��x�@�{��

�@�@�@�x�@���Ȋw�x�@������

�@�@�@�^�C��ۈ��{��

�@�@�@�^�x�@����ʉہi�v�Z���l��{���Q�l�����Ƃ��ė��p�j�Ȃ�

�@�@�@�^���x�@�{�����Ǔ��̌x�@���������w�����A�Ǔ��x�@���ɔz�z�����悤�ł��B

�@

�@

��Q�i�|�L���@�Еz��

�@

�@�u���C�тщ^�]���Ȃ������v�|�ێ�A���R�[����Ŏ��Ԗڈ��v�Z��

�𐧍삵���B

�@

�@�u�v������A�g�ѓd�b��ŁA�v�Z�\�Ȃ��́v���l�b�g�V���b�v�̕������삵���B

�@�g�ѓd�b�̂a�������l�������ɂt�q�k��ۑ����āA�K�X���p����Ε֗���������Ȃ��B�������A�����ŗ��p�ł���B

�@

�@

��3�i�|�����@�Еz���@

�@

VBA WidmMark�v�Z���@Ver9�@�_�E�����[�h�@�����Еz

���N���b�N���遫

���L�v�Z���摜��Ƀ}�E�X�������Ă����A�E�N���b�N���āA�Ώۂ��t�@�C���ɕۑ��E���N���b�N�ŁA�_�E�����[�h�ł��܂��B

�g���q��exe�̎��s�t�@�C���Ȃ̂ŃE�B���X�ƌ�������ꍇ������܂������v�ł��B�܉E�q���ł��B�E�B���X�͍������Ă��܂���B

�@

�@

�ȉ��̖ڎ�

�P�@California DUI Laws and Legal Information�@�iWidmark�@�̖��A�^��_�j

�Q�@���É����ٕ����Q�O�N�T���P�W������

�R�@�ێ�ƃE�B�h�}�[�N�v�Z

�S�@���C�тщ^�]�֘A�����̓���

�T�@�ێ�A���R�[����Ŗڈ�����

�U�@�Љ�����K��Ȃ�

�i�P�j�S����

�V�@�u���L�^�@

�W�@�A���R�[����ӑj�Q��i�Ȃ�

�X�@�̋@�\��Q�Ȃ�

10�@�ێ��܂Ƃ̊֘A

11�@2012�N���_�ɂ�����E�B�h�}�|�N�@�̕]��

12�@�����A���R�[���ʂƌċC���A���R�[���ʂ̊��Z�ɂ���

�|�|�E�B�h�}�[�N�@�g�p�̗��ӎ����̒lj��|�|

13�@�t�Z�E�B�h�}�[�N�v�Z�ɂ��L�߂Ƃ����ٔ���i���n�ٕ���19�N2��23�������j

�@

�@

�PCalifornia DUI Laws and Legal Information�@

�@

The Lawyer's Guide to DUI Defense - The Widmark Factor

The most significant theoretical problem with retrograde extrapolation is the use by the state's expert of Widmark's "r" and "beta" factors. These assumed values used in computing estimations of an individual's drinking pattern are impressive to a jury but very susceptible to cross-examination. The following materials, presented at the National College for DUI Defense's annual Summer Session at Harvard Law School, represents an excellent explanation of the problem ? and the solution. They are reprinted with the kind permission of Michael Snure, of Kirkconnell, Lindsey, Snure & Henson in Winter Park, Florida.

�@

Retrograde extrapolation is often attempted by prosecution experts. Simply stated, an attempt to retrograde extrapolate a person's breath value is an attempt to determine or estimate what the person's breath test value would have been at an earlier time (presumably the time of the driving) based on a subsequent test. Because a person is rarely tested within a few minutes of driving, the subsequent breath test only gives a value for what the person's breath test value was at the time they were tested. Retrograde extrapolation is a flawed method employed in an attempt to estimate what the person's breath test value would have been at the time of driving.

�@

Many experts now agree that retrograde extrapolation is so imprecise or can be stated only with respect to such a broad range that it is virtually impossible or useless in the forensic setting. However, certain facts must be known before even a bastardized attempt to extrapolate can be made. The minimum factors which must be known are:

�@

The time drinking began;

The amount and type of beverage consumed and at what rate;

The amount, type, and rate at which food was consumed;

The time drinking ceased;

The weight and gender of the person concerned;

Some indication of the subject's drinking experience and tolerance;

Indications of the physical observations of the person during the time in question; and

The person's general physical and emotional condition at the time.

Assuming that those variables are known an expert will then have to resort to the use of two very generalized assumptions which can be attacked.

�@

The entire basis for retrograde extrapolation began following the research of' Professor Widmark in the 1930s. The mechanisms for the absorption and elimination of alcohol from the body are fairly well understood. For a period of time after drinking, an individual's blood alcohol level may continue to rise, remain constant, or fall depending on whether the rate of absorption of the alcohol is greater than, equal to, or less than the elimination. This single factor seriously impairs the efforts to estimate from a single breath test measurement the breath test value at some prior time, or the amount of alcohol which must have been consumed to give a particular breath value.

�@

Professor Widmark's research was originally published in German. Very few prosecution experts have ever read the entire text and are probably unfamiliar with the research. It should be remembered that Professor Widmark studied blood alcohol content as it changed with time after drinking. His subjects were required to consume a known amount of alcohol on an empty stomach after which blood samples were taken for analysis every fifteen minutes for three hours. The results were analyzed and plots were made of the blood alcohol content over the course of time. This was the genesis of the commonly referred to "blood alcohol curve."

�@

�@

The results indicated that the rate of decline in the blood alcohol curve was constant for an individual from day to day over time. The rate of decline among individuals though varied considerably from one to another. Widmark essentially calibrated has individual test subjects in order to estimate how much one would have to drink in order to reach the observed blood alcohol level. This method of calculation seemed reliable as long as the same approach was used which required the consumption of alcohol all at one time on an empty stomach. During the course of his research Widmark discovered what has been labeled as Widmark's r factor.

�@

Widmark's r factor was the product of a test subject's calibration curve. Widmark would take a line and extend it straight back from the straight line portion of the alcohol curve until it intersected the time drinking began. This value would be an estimate of the theoretical blood alcohol level an individual could have if all the alcohol had been instantaneously absorbed and distributed throughout the body at the moment the drink was swallowed. This number would then be divided by the actual blood alcohol value and the result would be the r factor. While the r factor was quite constant and reproducible with regard to any given individual, it varied considerably from subject to subject. While this particular calculation seemed simple, its subsequent use in generalized approaches ignored the fundamental concept of its reliability which was that the true value of "r" for an individual must be known accurately to obtain a valid result. The only way to know the value accurately is to measure it.

�@

Since it is rare for any individual defendant's r value to be known, experts have tended to use an assumed average value of 0.68 for Widmark's r value. This reportedly reflects the average value for the male subjects in Widmark's 1932 study. One should note that 0.68 is an arithmetic average that was obtained from a very small group of subjects. The entire subject base in Widmark's 1932 study was 20 men and 10 women.

�@

Even though the arithmetic average for men in Widniark's study was 0.68, the range of values for the 20 subjects was from 0.52 to 0.86. The range for women was 0.47 to 0.64 with an average r value for women of 0.55.

�@

Another researcher, Osterlind, has confirmed that the range of r values for men and women is substantial. It is not scientifically sound nor is it borne out from the research for an expert to state that an "average person" would have an average r value. In the studies conducted there is not even a close grouping of observed results around the average r value associated for men and women. In Widmark's study, of the 30 subjects, only three had r values between 0.68 and 0.70. Nineteen were below 0.65 and eight were above 0.70.

�@

Therefore, an arithmetic average r value cannot, with any reliability, be assigned to any individual. There was no correlation of r value by size, sex, age, or general physical condition.

�@

Perhaps most fundamentally, there is no research to establish that the r values observed by Widmark under the conditions of simultaneous consumption on any empty stomach apply to the more complex drinking patterns of the real world. Finally, the danger of using the average r can be demonstrated by measuring values obtained with r at the extremes of its ranges. Calculating the amount of alcohol consumed based on a measured blood alcohol level using the average r of 0.68 could get results which are as much as 31°k too high or 21% too low for a man and as much as 45% too high for a woman if calculated using the high and low ends of the r value ranges stated earlier.

�@

�@

The other insidious assumption in the retrograde extrapolation calculation is the beta factor which is commonly referred to as a rate of elimination. Widmark's research indicated that the arithmetic average for rate of elimination was 0.015% per hour. There is no basis on which to assume that everyone has essentially the same beta factor or elimination rate. Elimination rates have been studied and found to vary from values of .006% per hour to as high as .04% per hour. Moreover, the research does not find a tight grouping or bunching of elimination rates around any one average value.

�@

An example of the amount of error which may be introduced to an extrapolation equation can be found by assigning an elimination rate of .015% for someone whose actual rate is .006%. This will result in a 150% overestimation of the person's blood alcohol level at an earlier time. Furthermore, any such calculation always involves the assumption that the person's blood alcohol level was declining throughout the entire period in question. This is often never known. The expert usually will perform retrograde extrapolation without any demonstrative knowledge of whether the time of the incident blood alcohol content was before or after the person's peak. It is almost universally assumed that the time in question occurred at or after a person reached the peak alcohol absorption. This assumption is baseless.

�@

The outstanding consideration which must be established in cross-examining any expert who attempts to retrograde extrapolate is that the averaged values for r and beta are merely arithmetic averages. They are the result of adding values and dividing by the number of subjects. The range of values is wide and not tightly grouped or packed around any one value. Therefore while the results can be averaged for groups, no value can be predicted for any individual within that group.

�@

Finally, the acknowledged authoritative prosecution expert, Kurt Dubowski, has essentially denounced the use of retrograde extrapolation because of the hazards inherent in the assumptions which must be made in the calculations.

�@

Mr. Snure then offers the following checklist to be used in assessing prosecutorial evidence of retrograde extrapolation:

�@

Does the expert know enough about the drinking pattern and the individual?

Does the expert recognize that the r factor is not a fixed number but varies across a broad range and is not applicable to any "average man"?

There is a wide range of r values with considerable distribution among the range even in small population samples and the values of r for men are higher than for women.

An r value cannot be arbitrarily assigned to someone, male or female, for purposes of making a reliable calculation.

The r values as originally obtained by Widmark were not obtained in any social drinking situation but were rather obtained in a clinical setting involving consumption of alcohol in one large dose on an empty stomach.

The beta factor is not a fixed number that could be applied to any individual person or average man.

The beta factors cover a wide range with substantial distribution across the range in both large and small populations.

The beta value cannot be assigned to any particular individual for the purpose of making any reliable calculations of' the amount of alcohol consumed over time nor for the purpose of' reliably estimating someone's blood alcohol content at a prior time.

�@

�J���t�H���j�A�ɂ���������^�]�֘A�@�Ɩ@�I���ɂ���

�F�����^�]�ҕٌ�̂��߂̃K�C�h?�E�B�h�}�[�N�@

�@

���[�����X�E�e�C���[�i���[�����X�E�e�C���[�@���������j

�@

���_��ł��d��Ȗ��Ȃ̂́A�A���R�[���c�ʂ̋t�s����@�ɂ��āA�B�̒S�����̓E�B�h�}�[�N�@�́ur�v���v�Ɓu�x�[�^�v���v��p����Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ȁA�R���s���^�[�ɂ���ē����o���ꂽ�l�Ԃ̈����Ɋւ���O��l�́A���R���ɑ��ċ�����ۂ�^�������A���ΐq������E�����˂܂���B�ȉ��ɋL���̂́A�n�[���@�[�h�E���[�X�N�[���ōs��ꂽ�����^�]�ҕٌ�̂��߂̉Ċ��u���P�j�Ŕ��\���ꂽ�A�����̖��_�ɂ��Ă̗D�ꂽ����Ɖ����@�ł��B�����ăt�����_�B�E�B���^�[�E�p�[�N�̃J�[�R�l���A�����[�[�A�X�k�A���w���\���������̃}�C�P���E�X�k�A���̂����ӂɂ���āA�����ɉ��߂Čf�ڂ����Ă��������܂��B

�@

���@���̐��S�����̓A���R�[���c�ʂ̋t�s����@��p�ɂɗp���܂��B�P���ɂ����A�t�s����@�͐l�Ԃ̌ċC�𑪒肵�A����ɑ��Ă���Ɉ�A�̃e�X�g���{�����Ƃɂ��A����ȑO�̎���(�����炭�^�]���ɂ�����)�ɂ�����ċC�̏�Ԃf�A�������͐��肷��ޗ��ɂ��悤�Ƃ������̂ł��B�Ƃ����̂��h���C�o�[���^�]����̐����Ԃ̂������Ƀe�X�g����̂͋H�Ȃ��Ƃł���A���̏ꍇ��A�̃e�X�g�̓e�X�g�������_�ł̌ċC�̏�Ԃ��������̂ɂ����߂��Ȃ��Ȃ邩��ł��B

�@

���̋t�s����@�ɂ��ẮA�s���m�ł����܂��A���邢�͑�ڂɌ��Ă��@��ɂ�����ޗ��Ƃ��Ă͎����I�ɈӖ��̂Ȃ��A���邢�͎g���Ȃ��A�Ƃ�����Ƃ͏��Ȃ�����܂���B�Ƃ͂����A�Â��ƌ����鐄��l�ł��A���̍쐬�ɂ������Ă͒m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v��������������܂��B

�@

1. �����̊J�n����

2. ����ꂽ�����̗ʂƎ�ށA�܂��ǂ�قǂ̑����ŏ���ꂽ��

3. ����ꂽ�H�i�̗ʂƎ�ށA���ꂩ�����̑��x

4. �����̏I���������

5. �����҂̑̏d�Ɛ���

6. �����҂̈����o���ƃA���R�[���ɑ��鋭��

7. �q�⎞�_�ɂ����铖���҂̐g�̓I��

8. �S�����_�ɂ����铖���҂̂��������̐g�̓I�A����I���

�@

���S�����������ɂ��Ă�m�����Ƃ���A�U���̍ޗ��Ƃ��Ă�����ʓI�ȓ�̉����i�Fr�v���ƃx�[�^�v���j�����Ƃɑi���邱�ƂɂȂ�܂��B

�@

�t�s����@�Ƃ́A��������1930�N��ɔ��\���ꂽ�E�B�h�}�[�N�Q�j�̌����Ɏn�܂�܂��B�l�̂ɂ�����A���R�[���̋z���Ə��łɂ��Ă͂��������m���Ă��܂����B�����̌�A�l�Ԃ̌����A���R�[���Z�x�͏㏸���A���炭���l���������������܂����A����̓A���R�[���̋z���������ŗ���荂�����A���������A�Ⴂ���A�̈Ⴂ�ɂ��̂ł��B���̒P��v���ɂ���āA������O�ɍs��ꂽ��x�݂̂̌ċC�e�X�g�̒l�ɂ�鐄��l�A���邢�͏���ꂽ�͂��̃A���R�[�����ʂ��ċC�ɗ^�����e���l�Ȃǂ́A���Ȃ肻�̈Ӗ��������������ƂɂȂ�܂����B

�@

�E�B�h�}�[�N�̌����́A���Ƃ��ƃh�C�c�Ŕ��\���ꂽ���̂ł��B�R�j��������S�ɓǔj�������@���̐��S�����͂������Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�����炭�������̂��̂͂��قǒm���Ă͂��Ȃ��ł��傤�B�o���Ă����Ă������������̂́A�E�B�h�}�[�N�̃e�[�}�͎��Ԃ�ǂ��������A���R�[���̕ω��������Ƃ������Ƃł��B����ۂ݂̈Ɉ��ʂ̃A���R�[������������A15��������3���Ԍ��t�T���v��������A��������ƂɌ������s���܂����B�����Ď��Ԃ̌o�߂�ǂ��`�Ō����A���R�[���Z�x�ɂ��Ă̕��͂��܂Ƃ߂�ꂽ�̂ł��B���ꂪ��ʓI�Ɂu�����A���R�[���Ȑ��v�Ƃ��Ēm���Ă�����̂̊�{�ƂȂ����̂ł��B

�@

���̌��ʂ͌����A���R�[���Z�x�̌������͓���ǂ��A���Ԃ̌o�߂ɉ����Ĉ��ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B�Ƃ͂����A���������̂��̂ɂ͂��Ȃ�̌l��������܂��B�E�B�h�}�[�N�́A�l�Ԃ��������̌����A���R�[���Z�x�̑���l�ɒB���邽�߂ɂ́A�ǂ�قǂ̃A���R�[����ێ悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤���A�Ƃ������Ƃ𑪒肵�܂����B���̌v�Z���@�́A����ۂ݂̈ɂ����ǂ��ɐێ悳�ꂽ�A���R�[���̏���ʂɊւ��錤���Ɠ������@�_��p�������A�M�����̂�����̂Ǝv���܂��B������A�̌����ɂ���āA�E�B�h�}�[�N�͂�����u�E�B�h�}�[�N��r�v���v�ƌĂ�闝�_�����肠�����̂ł��B

�@

�E�B�h�}�[�N��r�v���͔팱�҂̑���J�[�u����Z�o����܂��B�E�B�h�}�[�N�̓A���R�[�������̃J�[�u�̒�����������A�����̎n�܂��������ɂ������{�̒����������܂����B���̒l�͗��_��A����l�Ԃ���C�ɃA���R�[����ێ悵�A���ݍ��i�K�Őg�̂̊e���ɂ��ꂪ���U�����ꍇ�̌����A���R�[���Z�x�������܂��B�����Ă��̒l�����ۂ̌����A���R�[���Z�x�Ŋ���ƁAr�v���̒l���o��̂ł��Br�v���͂��Ȃ���ɋ߂��l�������A�����l�Ԃł������͍Č����������A���ЂƂ�ЂƂ肻��Ȃ�ɈقȂ�l�������܂����B���������̓��ʂȌv�Z�@���P���Ȃ��̂Ǝ���A����܂ň�ʉ�����Ă������@�ɕt�ѓI�ɗp�����邱�ƂŁA��{�I�T�O�̐M�����A�܂�l���ꂼ��̖{����r�v����m��ɂ͗L���Ȍ������ʂ��K�v�ł���Ƃ������Ƃ͖�������Ă��܂��܂����B

�@

�e�����҂����ꂼ��{����r�v���l�ׂ��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�S�����̓E�B�h�}�[�N��r�v���̕��ϒl�Ƃ����0.68��p����X���ɂ���܂��B���̒l�̓E�B�h�}�[�N��1932�N�ɍs��ꂽ�����ɂ�����j���̕��ϒl�ł��B�����Ă���0.68�Ƃ����l�͋ɂ߂ď��K�͂̃T���v���ɂ��P���ȕ��ϒl�ł��������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B1932�N�̃E�B�h�}�[�N�̒����T���v���͒j��20�l�Ə���10�l�݂̂�ΏۂƂ������̂ł����B

�@

�E�B�h�}�[�N�����̒P���ȕ��ϒl��0.68�ł������A���ےj��20�l�ɂ����Ă�0,52����0.68�A�����ɂ����Ă�0.47����0.64�Ƃ�����������A�����̕��ϒl��0.55�ł����B

�@

�I�X�e�������c�Ƃ��������P�l�̌����҂́A�j����r�v���ɂ��������Ƃ������Ƃ��d�����܂����B���S�������u���ϓI�Ȑl�ԁv���ur�v���̕��ϒl�v�������Ƃ��邱�Ƃ͉Ȋw�I�ł��Ȃ����A�؋��ƂȂ鍪�����Ȃ��A�Ƃ������̂ł��B�����ɂ����ē���ꂽ���ʂ���́A�Ȃ��ߎ������F�߂��Ȃ��̂ł��B�E�B�h�}�[�N�̌����ł́A�ΏۂƂȂ���30�l�̒���0.68����0.70�܂ł̒l���������̂͂�������3�l�ɉ߂��܂���ł����B0.65�ȉ����������̂�19�l�A0.70�ȏ���������̂�8�l�����܂����B

�܂�Ar�v���̕��ϒl���l�ɂ��̂܂ܗp���邱�Ƃɂ͉���M�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��Br�v���Ƒ̋�A���ʁA�N���A���邢�͑��̐g�̓I�v���Ƃ͉���W���Ȃ��̂ł��B

�@

�����炭���{�I�ȕ����ɂ́A�E�B�h�}�[�N�̂�����r�v���Ƃ������_�ȊO�ɁA��݂̈ɂ����ƕ��G�Ȍ����I�Ȍ`�ň��H���Ȃ��ꂽ�ꍇ�̏�������ɂ��Ă̌����Ƃ������̂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B���ʂƂ���r�v���̕��ϒl��p����댯���ɑ��ẮAr�v�������ۂ̑���ł͋ɒ[�Ȃ���������Ƃ��������邱�ƂŖ��炩�ƂȂ�܂��B����r�v���l�ł���0.68��p���ĎZ�o���������A���R�[���Z�x�����Ƃɂ����A���R�[������ʂ́A����r�v���l�̍ő�l�ƍŏ��l��p���Čv�Z�����ꍇ�̌��ʂƔ�r����ƁA�j���ɂ��Ă͓x���ɂ���31�x�������A���邢��21���Ⴂ�\��������A�����ɂ��Ă�45�������Ȃ�\��������̂ł��B

�@

�t�s����@�ɂ����āA�����ЂƂ��x����₷�������Ƃ��ċ�������̂��A��ʓI�ɂ́u�������v�Ƃ��Ēm����u�x�[�^�v���v�ł��B�E�B�h�}�[�N�̌����ł́A�P���ȕ��ϒl�Ƃ��Č������͈ꎞ�Ԃ�����0.015���Ƃ��Ă��܂��B�N�����������x�[�^�v���l�A���邢�͌����������Ɖ��肷�鍪���͂���܂���B�������ɂ��ẮA�ꎞ�Ԃ�����0.006������0.04���܂ł̊J��������܂��B����Ɍ������ɂ��ẮA���̕��ϒl���炢���Ȃ�J�e�S���[���ނ������������Ƃ͂ł��܂���B

�@

�{���̌�������0.006���ł���l�Ԃ��A���ϒl��0.15����p���Č����������Z���ꂽ���܂����ꍇ�ǂ��Ȃ邩�����Ă݂܂��傤�B���̏ꍇ�A����ȑO�̌����A���R�[���Z�x�͖{����150�����ߑ�ɎZ�o����Ă��܂��̂ł��B����ɂ����������Z�o�@�ł͐l�Ԃ̌����A���R�[���Z�x�͎���̊Ԃɂ��ǂ�ǂ�����Ƃ���������܂�ł��܂��B���̂��Ƃ͂قƂ�ǒm���Ă��܂���B���S�����́A���܂��܂��̎��_�œ���ꂽ�����A���R�[���Z�x�̃f�[�^���A�ʂ����Ă��̐l�Ԃ̃s�[�N���_�̑O���ォ�Ƃ������Ƃ��悭�킩�炸�ɁA�t�s����@��p���悤�Ƃ���̂ł��B���⎞�_�ɂ����ē����҂́A���傤�ǃA���R�[���z���̃s�[�N�������邢�͂�����߂������̂Ƃ��ď��������̂�������܂��̂悤�ɂȂ��Ă��܂����A�܂����������̂Ȃ����̂ł��B

�@

�t�s����@���g�����S�����ւ̔��ΐq��ɂ����čl���Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂́Ar�v���ɂ��Ă��x�[�^�v���ɂ��Ă��A�����͑S���v�Z��̕��ϒl�ɂ����߂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B�v�����ʂ�P���ɉ��Z���āA�T���v�����Ŋ����������̂��̂Ȃ̂ł��B�l�̂���͂����ւ�L���A���炩�̃J�e�S���[�ƊW��������킯�ł��A���炩�̓����ƌ��т����̂ł�����܂���B���������āA���錋�ʂ��A���̏W�c�̕��ϒl�Ƃ͂Ȃ蓾�Ă��A���̏W�c�ɂ����邠��l�̂��̂Ƃ��Ă͖��Ӗ��Ȃ̂ł��B

�@

�Ō�ɁA�����Ȍ��Ђ��錟�@���ł���J�[�g�E�f���{�E�X�L�́A�v�Z�̕K�v�Ȃ��̂������̂܂p����邱�Ƃɂ͊댯��������Ƃ��āA�t�s����@�̎g�p�����Ȃ苊�e���Ă��܂��B

�@

�����ŃX�k�A���́A�t�s����@�̌��@���؋��̎Z���Ƃ��āA�ȉ��̂悤�ȃ`�F�b�N���X�g���쐬���܂����B

�@

1. �S�����͈����̃p�^�[���ⓖ���Ҏ��g�ɂ��ď\���m���Ă��邩�B

2. �S������r�v�����Œ肳�ꂽ�l�ł͂Ȃ��A����̂�����̂Łu���ϓI�Ȑl�ԁv�ɉ��p�ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă��邩�B

3. r�v���̒l�̂���͏��K�͂̐l���W�c�̒��ł����Ȃ�傫���A�j���ɂ�����l�̕����������������B

4. r�v���l�͑Ώۂ��j���ł��ꏗ���ł���A�M�����̂���Z�o������ꍇ�ɂ́A�C�ӂŗp���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

5. r�v���l�͂��Ƃ��ƃE�B�h�}�[�N�̔����ɂȂ���̂����A�Љ�I�Ȉ�����̂��߂̂��̂ł͂Ȃ��A�ނ����݂̈ɑ�ʂ̃A���R�[����ێ悵���ۂ̋z���ɂ��āA���ÂƂ������_���猤�����ꂽ���̂ł���B

6. �x�[�^�v���l�͊e�l�A���邢�͕��ϓI�l�Ԃɉ��p���\�ȌŒ�l�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B

7. �x�[�^�v���l�͑�K�͂ȏW�c���珬�K�͂ȏW�c�̑o����ʂ��A���l�Ȃ���������Ȃ���Ή����Ă���B

8. �x�[�^�v���l�́A�M�����̂���ێ�A���R�[�����ʂ̎Z�o�A���邢�͂���ȑO�̌����A���R�[���Z�x�̐����ɗp���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@

1) National College for DUI Defense�fs annual Summer Session

DUI=Drivers Under Influences (of alcohol)�����^�]�҂̗���

2�jErik M.P.Widmark�@�X�E�F�[�f���̈�w�ҁB

3) Die Theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung. Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1932 ���A�I���W�i���������ł��i�Ȃ�ēǂނ̂������Ȃ��ł��������j�B

�ŁA���ꂪ�����1981�N�ɂȂ���

Principles and Applications of Mediocolegal Alcohol Determination�Ƃ����^�C�g���ʼnp�ꂽ�̂������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�|��E���G�j

�@

�Q�@���É����ٕ����Q�O�N�T���P�W������

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����V���@2008�N5��18���@��������

�^���E�[�w�F�����^�]�����E�B�h�}�[�N�@�@�Z�x�A�����Ő��v�@�ʂ⎞�ԁu�،��v����

���T�d�^�p���߂鐺��

�@�������玖�̂܂ł̌o�ߎ��ԂȂǂ𐔎��ɂ��Ă͂߂Ď��̓����̃A���R�[���Z�x�𐄌v����u�E�B�h�}�[�N�@�v�������^�]�̗����Ɋ��p����Ⴊ�����Ă���B�ᔽ�҂̓������������Ȃ��g�D����́h�����A���p�Ⴊ�������ƈ��m�ō�N�ƍ��N�A�������ňꕔ���ߔ����������ꂽ�B�����̐M�����͍����Ă��A���͂���o�ߎ��ԂȂǂ̓��肪������߂ŁA�T�d�ȉ^�p�����߂鐺������B

���ꕔ�Ŗ��ߔ���

�@�挎�Q�W���ɖ��É����قł������Ђ����������̍T�i�R�����B�퍐�̒j�i�R�W�j�̓E�B�h�}�[�N�@�Ɋ�Â��A�A���R�[���Z�x�����C�тщ^�]�̊�i�ċC�P���b�g��������O�E�P�T�~���O�����j�ȏゾ�����Ƃ��ē���@�ᔽ�Ȃǂ̍߂ŋN�i���ꂽ�B�P�R�͗L�߂��������A���ق͎��C�тщ^�]�ɂ��Ė��߂������n�����B

�@�����ɓ����̂́A�o�ߎ��Ԃ����ʁA�A���R�[���x���ȂǁB�j�͓����A�ߌ�V���߂��Ɉ������n�߁A�P�P��������Ɏ��̂��N�������B�P�R�͌��@���̎咣�ɉ����A����ʂ��P�E�X�R���b�g���A�o�ߎ��Ԃ��S�E�R���ԂƔF��B�������ق͌o�ߎ��Ԃ��S�E�T���Ԃɒ��������B

�@�킸���P�Q���������A����ʂ��P�E�X�R���b�g���Ƃ��Čv�Z����ƁA�S�E�R���Ԃł̔Z�x�̐��v�l�͂O�E�P�T�T�`�O�E�U�U�U�~���O�����A�S�E�T���Ԃł͂O�E�P�R�V�`�O�E�U�T�T�~���O�����B��������\�����o���̂����߂̗��R�������B

�@�܂����x�͈����̍Č����������Ĉ���ʂ��P�E�X�R���b�g���Ɛ��v�A�P�R�ł͍̗p���ꂽ���A���ٔ����͂��̐��v���u�����ł͂Ȃ��v�ƌ��_�Â����B�������̂Ōo�ߎ��Ԃ����ʂ���肷��ɂ͓����҂�ڌ��҂̏،����d�v�ƂȂ邪�A�L���������܂��ȃP�[�X�������B���m�̎����������ŁA�����͂��̓_���l�������B

�@�E�B�h�}�[�N�@�̊��p�́A�����^�]�̌����������߂鐺�ɉ����A�O�U�N���납�瑝���n�߂��B���m���x�͂O�T�`�O�V�N�A�Q�O���̗����Ɋ��p�B���{�x�͂O�U�`�O�V�N�A�A���R�[���̉e���ɂ��댯�^�]�v�����߂�K�p�����Q�T�����P�T���Ŏg�����B���É��n�������́u���m����͎��̂������A�������̋��߂ɉ�����K�v���������v�ƕ��͂���B

�@���n�قł���N�U���A�E�B�h�}�[�N�@�Ɋ�Â�����@�ᔽ�߂ȂǂŋN�i���ꂽ�퍐�Ɉꕔ���ߔ������o���B�����ł͈���ʂ������A�����͈��m�̎����Ɠ��l�A�����܂�������퍐�ɗL���ɉ��߂��A���@���̎咣��菭�Ȃ߂ɔF�肵���B

�@��̎����́A��蒲�ߒ��Ŕ퍐�̋��q���ς��A���肳�ꂽ����ʂ��������_�ŋ��ʁA��㔻���ł͗U���{���̉\�����w�E���ꂽ�B

�@���̎����ŕٌ��S�����������A�u�ٌ�m�i���ٌ�m��j�́u����ʂȂǂ̐��v�ɕ�������ꍇ�͔퍐�ɗL���ɉ��߂��A�T�d�ɉ^�p���Ăق����v�Ƒi����B�y�H�R�M��z

�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�@

���É����ٔ����v�|�|�S�����ꂽ���É��ٌ�m�����̎��G��ٌ�m�����܂����B

�y���R�����z

�i�����F��̕⑫�����j

�P�@�ٌ�l��́A������P�̎��C�тщ^�]�̎����ɂ��āA�퍐�l���ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł��������ǂ����ɂ��Ă͍����I�ȋ^�����c�邩��A�퍐�l�͎��C�тщ^�]�ɂ��Ă͖��߂ł���Ǝ咣����̂ŁA�ȉ����̓_�ɂ��ĕ⑫��������B

�Q�@�Ƃ���ŁA�퍐�l���ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL������C�тт̎�����F�肷��ɂ́A�K�������Ȋw�I����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�ƍs�O�̈���ʁA�����A������̌o�ߎ��ԓ����ʂ̎���疾���ɔ���ł���ꍇ������Ƃ���A���@���́A�{���ɂ����āA�@�퍐�l�̈���ʁA��ނɊ܂܂��A���R�[���x���A�퍐�l�̑̏d�A������̌o�ߎ��Ԃ��E�C�h�}�[�N�v�Z���ɓ��Ă͂߂邱�Ƃɂ��A�퍐�l�̐g�̓��̃A���R�[���ۗL�ʂ��Z�o����Ƃ����E�B�h�}�[�N�@�ɂ�闧�ƁA�A�퍐�l�������Ɋ�Â������s�����̂ŁA�ȉ������ɂ��Č�������B

�R�@�퍐�l�́A�����P�X�N�S���P�X���t���x�@�������i���V�j�ɂ����āA����̏����i�K����T�O�O�����̊ʃr�[���P�{���J���ĂR�T�O�������炢�����݁A���̌�̓N�[���[�{�b�N�X����r�[�����O�A�l����ɍs���āA�T�O�O�����̊ʃr�[���P�{�����݁A���̌�R�T�O�����̊ʃr�[���Q�{���炢�����̂ŁA���ʃr�[���͍��v�S�{�������悤�Ɏv���Ƌ��q���Ă���B�܂��A�퍐�l�́A�����Q�R���t���x�@�������i���P�R�j�ɂ����āA���}��n�܂�O�̌ߌ�V���߂�����A�A�T�q�X�[�p�[�h���C�̂T�O�O�����̊ʃr�[�������ݎn�߁A���ʃr�[���͖�R�T�O�������݁A���}��n�܂�����ɃA�T�q�X�[�p�[�h���C�̂T�O�O�����̊ʃr�[���P�{�̂�����Q�T�O���������B���̌�A�A�T�q�X�[�p�[�h���C�̂R�T�O�����̊ʃr�[�����Q�{���݁A��Еt���̍Œ��ɃL������ԍ��̂T�O�O�����̊ʃr�[���P�{���N�[���[�{�b�N�X������o���ăV���[���[���ɍs���A�G�k���Ȃ����R�O�O���������|���q���Ă���B�Ƃ��낪�A�퍐�l�́A�����Q�S���A�퍐�l�����T�O�O�����̊ʃr�[���̂����A���ݎc���Ĕ퍐�l���̂Ă��r�[���̗ʂ��Č����������������퍐�l�̗���ɂ����{�����ۂɁA���ݎc���Ď̂Ă��T�O�O�����̊ʃr�[���͂R�{�ł���Ɛ������A����Ɋ�Â��ĂR�{�̊ʃr�[���ɂ��čČ������������Ƃ���A�퍐�l�̈���ʂ͂P�{�ڂ���R�P�O�����A�Q�{�ڂ���R�O�O�����A�R�{�ڂ���R�Q�O�����ł������i�b�T�U�j�B�����āA�퍐�l�́A�����t�x�@�������i���P�S�j�ɂ����āA��̑O�ɃA�T�q�X�[�p�[�h���C�̂T�O�O�����ʂ��������A�ʂ邭�Ȃ��ė����̂Ă���ɁA�X���̉����Ŋ��t������ہA�N�[���[�{�b�N�X����A�T�q�X�[�p�[�h���C�̂T�O�O�����ʂ����o���Ĉ����������A�ŏ��Ɉ��������A�T�q�X�[�p�[�h���C�̂T�O�O�����̊ʂ��A���t�̎��Ɏ����ŃN�[���[�{�b�N�X������o�����A�T�q�X�[�p�[�h���C�T�O�O�����̊ʂƍ������ĂP�{���̐�����Y��Ă����Ƌ��q���Ă���B

�@�@���̂悤�ɁA�퍐�l�����������ʃr�[���̖{���ɂ��Ă̋��q�́A�����P�X�N�S���P�X���̎撲�ׂ��瓯���Q�S���̎撲�ׂɂ����āA�ŏ��͂S�{�������̂��T�{�ɁA����ɂ͂U�{�ւƕϑJ���Ă��邱�Ƃ��F�߂���B�������A���̂����S�{����T�{�ɖ{�����������̂́A�퍐�l�����}��̌�Еt�����I��������ɂT�O�O�����̊ʃr�[���������Ƃ��v���o�������Ƃɂ����̂ł���A�܂��A�T�{����U�{�ւƑ������̂́A�퍐�l�̎撲�y�є퍐�l����̎������������{�����x�@���ł���ؐl�鑺���y�яؐl�N�V���l�̊e�������q�ɂ��A�鑺�x�@���������Q�S���̎��������̍ۂɁA�퍐�l���̂Ă��r�[���̗ʂ��Č����Ďv���o���悤�ɋ��߂��Ƃ���A�퍐�l�̕�����T�O�O�����̊ʃr�[�������ݎc���Ď̂Ă����R��Əq�ׂ����߂ł��邱�Ƃ��F�߂����A�퍐�l�͓����̎撲�ׂɂ����Ă��A���}��̑O�ɂT�O�O�����ʂ��������A�ʂ邭�Ȃ��ė����̂Ă���ɁA�X���̉����Ŋ��t������ۂɃN�[���[�{�b�N�X����T�O�O�����ʂ����o���Ĉ����������Ƃ��v���o�����Ƌ��q���Ă���Ƃ���A���̂悤�ɋ��q���ϑJ�����o�܂ɓ��ɕs���R�ȓ_�͂Ȃ����Ƃ��炷��ƁA���̂悤�ɔ퍐�l�̋��q���ϑJ�����̂́A�퍐�l���撲�ד����d�˂邱�Ƃɂ���ď��X�ɋL�������N�������߂ł����āA�S���łU�{�̊ʃr�[�������Ƃ����퍐�l�̑{���i�K�ɂ�����ŏI�I�ȋ��q�͐M�p�ł���Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�퍐�l�́A����ɑ��A��������ɂ����āA�퍐�l�����������̍ۂɂ܂��T�O�O�����̊ʃr�[���Q�{�ɂ��Ď̂Ă��r�[���̗ʂ����ꂼ��Č������Ƃ���A���̌�x�@�����犣�t�̂Ƃ��ɂP�{������Ă��Ȃ����ƌ����A�����ے肵�����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ����낤�A����ł͏ꂪ�����Ȃ����낤�Ȃǂƌ���ꂽ�̂ŁA���̂܂܂ł͘b���I���Ȃ��Ǝv���Ă����F�߁A�������P�{�ɂ��Ă��Č������|���q����B�����āA�ٌ�l��́A�퍐�l�����ʂ̖{����ϑJ�������̂ɂ��̏�ŗ��R���Ȃ��܂������������{�����͕̂s�����ł����āA�鑺�x�@����̋��q�͐M�p�ł��Ȃ��Ǝ咣����B�������A�鑺�x�@����́A�퍐�l���̂Ă��r�[���̗ʂ���肷�邽�ߎ����������s���Ă����̂ł����āA�퍐�l�̎撲�ׂ����Ă����̂ł͂Ȃ�����A���̂Ƃ������ɋ��q��ϑJ�������R��₤���ƂȂ����������s���A�����ߌ�ɍs��ꂽ�撲�ׂɂ����āA�퍐�l���犣�t�̍ۂɐV�����ʃr�[�������o���Ĉ����������Ƃ��v���o�����Ƃ̋��q�����Ƃ������āA�s���R�A�s�����ł���Ƃ͂����Ȃ��B�����āA�퍐�l�́A���������̑O���̎撲�ׂɂ����ẮA�P�{�ڂ̂T�O�O�����̊ʃr�[���͖�R�T�O�������A�Q�{�ڂ̂T�O�O���̊ʃr�[���͖�Q�T�O���������Ƌ��q���Ă����Ƃ���A���������ɂ����ẮA�P�{�ڂ̂T�O�O�����̊ʃr�[���͖�R�P�O�������A�Q�{�ڂ̂T�O�O�����̊ʃr�[���͖�R�O�O�������A�R�{�ڂ̂T�O�O�����̊ʃr�[���͖�R�Q�O���������ƍČ����ē��肵�Ă���Ƃ���A�鑺�x�@���炪�퍐�l�ɑ��ċ��q���ɉ����t�����̂ł���A����ʂɊւ��đO���Ƃ��̂悤�ɈقȂ����w�������ɂȂ�Ƃ͍l����A���̂悤�ɍ��ق������Ă���̂́A�ނ���퍐�l�����������ɂ����ĔC�ӂɂ��̈���ʂ��Č����ē��肵�����Ƃ��������̂Ƃ����ׂ��ł���B�܂��A�ٌ�l��́A�퍐�l�́A�����P�X�N�S���Q�T���t���x�@�������i���P�T�j�ɂ����āA�O���������Ă�����Ă��邤���Ɋ��}��̍s���Ȃǂ����X�Ɏv���o���ƂƂ��ɁA�������������ʃr�[���̖{�����ނ���Ɉ���ʂ��v���o���b�����Ƌ��q���Ă���Ƃ���A����͎����������n�߂�ۂɔ퍐�l�̕�������ݎc�����ʃr�[�����̂Ă����R��ł���Əq�ׂ��Ƃ����鑺�x�@����̋��q�Ɩ�������Ǝ咣����B

�@�@�������A�퍐�l�̏�L���q�́A�������������Ă���Ƃ��Ɉ��������ʃr�[���̖{���݂̂��v���o�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���}��̍s���ȂǂƂƂ��Ɉ��������ʃr�[���̖{�����ނ���Ɉ���ʂ��v���o�����Ƃ������̂ł��邩��A���̋��q�������ė鑺�x�@����̑O�L���q�Ɩ���������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B����ɁA���ɗ鑺�x�@���炪���������̓r���ɔ퍐�l�����肵������ʂł̓E�B�h�}�[�N�@�ɂ���Ď��C�тщ^�]�̍߂ŗ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƋC�t�����Ƃ��Ă��A�킴�킴���������ʃr�[���̖{���𑝂₳�Ȃ��ł������̂Ă��r�[���̗ʂ������Ə��Ȃ������邱�Ƃɂ���āA��莩�R�Ɉ���ʂ𑝂₷���Ƃ��ł���̂ł���A�܂��A���̂悤�ȕ��@�ł����Ă����������邱�Ƃ͉\�ɂȂ����ƍl������B�����āA�퍐�l���{�����̓����������Ă���A���ꂪ���o���邱�Ƃ�����ċ~��`�������͂����Ȃ��������Ƃɑ������Ȃ��{���ɂ����ẮA�퍐�l�Ɏ��C�тщ^�]�̍߂���������Ƃ��Ă��A���̏��f�Y���ς��Ȃ��Ȃǔ퍐�l�̌Y���ӔC�̌y�d�ɂ��Ă���قǑ傫�ȍ��ق��Ȃ����Ƃ��炷��ƁA�鑺�x�@���炪�퍐�l�ɑ��Ĉ���ʂɂ��Ă̋��q�𑝂₷�悤�ɋ������铮�@�͖R�����Ƃ����ׂ��ł���B��������ƁA�퍐�l�����������̍ۂɊʃr�[���Q�{�ɂ��Ď̂Ă��r�[���̗ʂ��Č�������A�x�@�����猾���Ċ��t�̂Ƃ��ɂP�{����������Ƃ�F�߂��Ƃ̔퍐�l�̑O�L���q���ɐM�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�@�����āA�퍐�l�����ݎc���Ď̂Ă��r�[���̗ʂ��A�T�O�O�����̊ʃr�[���̂�����������Q�O�O�����߂��ł��邱�Ƃ��炷��ƁA�퍐�l���r�[�����v�P�X�R�O�~�����b�g�������������Ƃ����̂́A�T���߂Ȉ���ʂƂ��ď\���E�B�h�}�[�N�@�ɂ��v�Z���s����b�Ƃ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�����ŁA�E�B�h�}�[�N�@�ɂ��ċC�A���R�[���Z�x�̎Z����@�́A���̂Ƃ���ł���B

�b�i�����A���R�[���Z�x�����^�����j

���`�i�A���R�[���ʂ��j�^�̏d����×���i�A���R�[���g�̓����z�W���j

�`�i�A���R�[���ʂ��j

������ʂ���×�A���R�[���Z�x×�A���R�[����d�i�O�D�W�j

�@�b���i�����Ԍ�̌����A���R�[���Z�x�����^�����j���b�|���i�������j×��

�@������O�D�U�O�Ȃ������O�D�X�U

�@������O�D�P�P�Ȃ������O�D�P�X

�@�܂��A�퍐�l�̑ߕߓ����̑̏d�͂U�W�L���O�����ł���A���������A�T�q�X�[�p�[�h���C�̈���ʂ͂P�U�R�O�~�����b�g���A�A���R�[���Z�x�͂T�p�[�Z���g�A�L�����[�ԍ��̈���ʂ͂R�O�O�~�����b�g���A�A���R�[���Z�x�͂T�D�T�p�[�Z���g�ł���A�����J�n�ォ�玖�̎��܂ł̌o�ߎ��Ԃ͂S�D�R���Ԃł��邱�Ƃ��炷��ƁA�������L�v�Z���ɓ��Ă͂߂���A����ɕٌ�l�炪�咣����悤�Ƀr�[���̓��e�ʂ̋��e�͈͂��Q�p�[�Z���g�ł���A�܂��A�e�ʃA���R�[���Z�x�̉������A�T�q�X�[�p�[�h���C�łS�D�W�p�[�Z���g�A�L�����[�ԍ��łT�D�Q�T�p�[�Z���g�ł���i�قR�A�S�j���Ƃ��l�����Čv�Z���Ă��A�ȉ��̂Ƃ���ɂȂ�B

�`�i�A���R�[���ʂ��j

���i�P�U�R�O�O�D�X�W�O�D�O�S�W�O�D�W�j�{�i�R�O�O�O�D�X�W�O�D�O�T�Q�T�O�D�W�j

���V�R�D�U�W�i�����������͐�̂āA�ȉ������B�j

�b�i�����A���R�[���Z�x�j

���V�R�D�U�W�^�i�U�W×�O�D�U�O�Ȃ����O�D�X�U�j

���P�D�P�Q�W�Ȃ����P�D�W�O�T

�b���i�S�D�R�j�i�S�D�R���Ԍ�̍Œጌ���A���R�[���Z�x�j

���P�D�P�Q�W�|�i�O�D�P�X�S�D�R�j

���O�D�R�P�P�i�ċC���Z�łO�D�P�T�T�����^���j

�b���i�S�D�R�j�i�S�D�R���Ԍ�̍ō������A���R�[���Z�x�j

���P�D�W�O�T�|�i�O�D�P�P�S�D�R�j

���P�D�R�R�Q�i�ċC���Z�Ł|�O�D�U�U�U�����^���j

�@�@��������ƁA�퍐�l���A�{�����̓����A�ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł��������Ƃ͗D�ɔF�߂���B

�@�@�Ȃ��A�ٌ�l��́A�E�B�h�}�[�N�@�͍ō��Z�x�̒��x�₻���Ɏ��鏊�v���Ԃ͌l������������A���̎�ށA�������ԓ��Ƃ��������Ƃɉe������邵�A�A���R�[���g�̓����z�W����A���R�[���������ɂ͌l�������邱�Ƃ��炷��ƁA�E�B�h�}�[�N�@�ɂ���Ĕƍs���̐��m�ȃA���R�[���Z�x��c�����邱�Ƃ͍���ł���Ǝ咣����B�Ȃ�قǁA��L�l���������邽�߁A�E�B�h�}�[�N�@�ɂ���Ĕƍs���̐��m�ȃA���R�[���Z�x��c�����邱�Ƃ͍���ł���Ƃ��Ă��A���̂悤�Ȍl�������l�����āA�A���R�[���g�̓����z�W����A���R�[�����������|��̕��������̂Ƃ���Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�A���R�[���g�̓����z�W���y�уA���R�[�������������ꂼ��ő�ł���Ɖ��肵�āA��莞�Ԍ�̍Œጌ���A���R�[���Z�x���Z�肷�邱�ƂɎx��͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�܂��A�ٌ�l��́A�����J�n�ォ�玖�̎��܂ł̌o�������Ԃ͂S�D�R���Ԃł͂Ȃ��A�S�D�T���ԂƂ��Čv�Z���ׂ��ł���Ǝ咣����B�������A�E�B�h�}�[�N�@�ɂ�����v�Z���@�́A�퍐�l���������J�n�����ߌ�V���߂��ɂP�X�R�O�~�����b�g���̃r�[�����ꎞ�ɐێ悵�����̂Ɖ��肵�Čv�Z������̂ł���Ƃ���A�퍐�l�͎��ۂɂ͌ߌ�V���߂����납��ߌ�P�O���߂�����܂łR���Ԉȏ�ɂ킽���Ĉ������Ă���̂ł��邩��A�퍐�l�̎��̓����̃A���R�[���Z�x�́A��L�v�Z����葊�������Ȃ�ƍl�����邱�ƂȂǂɏƂ炷�ƁA�ٌ�l��̏�L�咣�͏�L�F��ɍ����I�ȋ^���������͂��ނ��̂Ƃ͂����Ȃ��B

�@�@����ɁA�ٌ�l��́A�{���ɂ����Ĕ퍐�l�̈���ʂ̍����ƂȂ��Ă���̂́A��{�I�ɔ퍐�l�̋��q�����Ȃ�����A����Ŕ퍐�l��L�߂Ƃ���̂́A�����ɂ��Ă̕⋭�@���i���@�R�W���R���A�Y���i�ז@�R�P�X���Q���j�̓_�����肪����Ǝ咣����B�������A������⋭���ׂ��؋��ɂ��ẮA�K�����������ɌW��ƍߎ����̑S���ɂ킽���Ă���Ȃ�����𗠕t������̂ł��邱�Ƃ�v�����A�����ɌW�鎖���̐^������ۏႵ������̂ł���Α������̂Ɖ������Ƃ���A�Ȃ�قǖ{���ɂ����Ĉ���ʎ��̂ɂ��Ă͊�{�I�ɔ퍐�l�̋��q�����؋����Ȃ����̂́A��L�̂Ƃ���A�퍐�l���{�����̓����A�ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł������Ɛ��F�ł���؋������邱�Ƃ��炷��ƁA�ٌ�l�̏�L�咣�͍̗p�ł��Ȃ��B

�S�@���ɁA�퍐�l�̓����ł����������́A���̌��@�������i�b�U�P�j�ɂ����āA�퍐�l�́A�����ߌ�P�O������A�H��̒[����[�܂ŋ삯���ő����Ă���A���̌�V���[���[���ň������Ă���Ƃ��ɂ́A������炸�A�����ł����Ȃ��Ă��ǂ��Ƃ��������ŁA�����ς炢�̃I���W�̂悤�ȏ�Ԃł������Ƌ��q���Ă���Ƃ���A�������퍐�l�͐����Ă͂������̂́A�ӂ�ӂ�ɂȂ�|���قǂӂ���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������ȂǂƁA�퍐�l�ɗL���Ȃ��Ƃ����q���Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�������킴�킴�퍐�l�ɕs���v�ɂȂ�悤�ɋ��q�������̂Ƃ͎v��ꂸ�A��L���q�͏\���ɐM�p�ł�����̂ł���B

�@�@�܂��A�퍐�l�̌��ۑ���ł����������́A���̌x�@�������i�b�S�W�j�ɂ����āA�{�����̌�ɔ퍐�l���^�]���Ă��������Ԃɏ�荞�Ƃ��A�퍐�l��������^�]���Ă������Ƃ��B�������ƌ����A�܂��A���̏L�������Ă��̏�ɒN�����Ă��퍐�l����������ł���Ɗ����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ƌ��q���Ă����A�퍐�l�́A�����^�]���Ă������Ƃ��B�������Ǝv���Č��ꂩ�瓦�������̂ł����āA�����̉ƂɌ������r���Ŏ��̏L�����������߂Ɏ�������������Ō��Ɋ܂܂����Ƌ��q���Ă��邱�Ƃ��炵�Ă��A�퍐�l���g�����C�тщ^�]�̏�Ԃɂ��������Ƃ����o���Ă������̂ƔF�߂���B

�T�@���̂悤�Ȕ퍐�l�̖{�����̓����������炵�Ă��A�퍐�l���������C�тщ^�]�̏ɂ��������Ƃ𐄔F�ł���Ƃ����ׂ��ł���B

�@�ȏ�ɂ��A�퍐�l�͎��C�тщ^�]�ɂ��Ė��߂ł���Ƃٌ̕�l��̎咣�͗��R���Ȃ��B

�y�T�i�R�����z

��P�@��������P�̎��C�тщ^�]�Ɋւ��鎖����F�̘_�|�ɂ���

�_�|�́A�v����ɁA�������́A�������߂P�̎��C�тщ^�]�ɂ��A�퍐�l���{���^�]���ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł������ƔF�肵�A�퍐�l��L�߂Ƃ������A����ɂ��č����I�ȋ^�����������ޗ]�n������A�퍐�l�͖��߂ł��邩��A�������ɂ́A�����ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȏ����̌�F������A�Ƃ����̂ł���B

�������́A�퍐�l���{���^�]���ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł��������Ƃ��E�B�h�}�[�N�v�Z���ɂ���ĎZ�o���Ă���Ƃ���A���̌v�Z���ɓ��Ă͂߂鐔�l�Ƃ��āA�@������̌o�ߎ��Ԃ��Z�o����ɓ�����A���ׂĂ̎����������J�n���������Ɉ��܂ꂽ���̂Ƃ��āA�퍐�l�ɗL���Ɏ�舵�������A���̈����J�n����{���^�]���܂ł̌o�ߎ��Ԃ��S�D�R���ԂƂ��A�܂��A�A�ێ悵���A���R�[���ʂ��Z�o����O��Ƃ��āA�퍐�l�̈���ʂ��r�[�����v�P�X�R�O�~�����b�g���Ƃ��Ă���B

�@�������Ȃ���A��L�@�ɂ��ẮA�W�؋��ɂ��A�퍐�l���������n�߂��͖̂{���^�]�����̌ߌ�V���߂�����Ƃ����F��ł����A���m�Ȏ������m��ł��Ȃ�����A�J�n�����͔퍐�l�ɍł��L���ȓ����ߌ�V���O�O���Ƃ��ĎZ�o���ׂ��ł���B��������ƁA�{���^�]���ł��铯���ߌ�P�P���R�O������܂łɂ͖�S�D�T���Ԃ��o�߂��Ă��邱�ƂɂȂ邩��A�o�ߎ��Ԃ��S�D�R���ԂƂ����_�Ŗ{���E�B�h�}�[�N�v�Z���ɂ��v�Z�̑O��ƂȂ鐔�l�͐������Ƃ͂����Ȃ��B�������A����������L�A�̂Ƃ������ʂ�F�肵�������́A�퍐�l���W���J���Ĉ��ʃr�[���̖{����{���i�K�ɂ�����퍐�l�̍ŏI�I�ȋ��q�ł���U�{�Ƃ�����ŁA�퍐�l�����ݎc���Ĕ퍐�l�⓯�����̂Ă��ǁ|���̎c�ʂ��A�퍐�l�⓯�����r�[���̋ʂɂ�������ꂽ���̂���Ɏ������d���̊��G�ōČ����A���̍Č����ʂ����X�V�����_�[�Ōv�������Ƃ���A���v�P�X�R�O�~�����b�g���ƂȂ������Ƃɂ���ƍl�����邪�A�퍐�l���W���J���Ĉ��ʃr�[���̖{����{���i�K�ɂ�����퍐�l�̍ŏI�I�ȋ��q�ł���U�{�ƔF�肵���_�́A���R�L�^����������ƁA���͂Ȃ��Ƃ�������̂́i���_�̂����悤�Ȍx�@����ɂ��U�����������Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�j�A��L�̍Č����炷��ƁA���v�P�X�R�O�~�����b�g���Ƃ������l�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���悻�̂��̂�\�����ɉ߂����A�������x�̌덷�����蓾�邩��A��������̂܂܃E�B�h�}�[�N�v�Z���̊�b�Ƃ��邱�Ƃ͑����łȂ��B

�����āA���������g�p�������l�̂��������J�n����{���^�]���܂ł̌o�ߎ��Ԃ��S�D�T���ԂƏC�����čēx�E�B�h�}�[�N�v�Z���ɂ��퍐�l�̖{���^�]���̐g�ۗ̕L�A���R�[���Z�x���Z�o����ƁA�Œ�l�ł͌ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�R�U�~���O�����ƂO�D�P�T�~���O���������܂��̂ł���A��L�̂Ƃ���퍐�l�̈���ʂɑ������x�̌덷�����蓾��Ƃ���A�}�C�i�X�덷�̏ꍇ�ɂ͍X�ɂ��̐��l���Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ��������l������ƁA��L�̂Ƃ���A���������ɂ��Ă͔퍐�l�ɗL���Ȑ��l��p���Ă��邱�Ƃ�Ύނ��Ă��A�E�B�h�}�[�N�v�Z���ɂ��퍐�l���{���^�]���ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł������Ɨ����ł����Ƃ͂����Ȃ��B

�Ȃ��A�������́A�E�B�h�}�[�N�v�Z�@�̂ق��A�W�҂̋��q���̏؋��ɂ��F�߂���퍐�l�̖{���^�]�O����������A�{�����C�тщ^�]��F�肷�鍪���́|�Ƃ��Ă���Ƃ���A�����̏؋��ɂ��Δ퍐�l���{���^�]���Ɉ����x������Ԃɂ��������Ƃ͔F�߂�����̂́A��L�̂Ƃ���A���R�[���̐g�ۗ̕L�ʂɊւ���q�ϓI���t���������Ă���A��L����Ԃ݂̂������āA�ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł��������Ƃ�F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̑��A���R�L�^���������Ă��A�퍐�l���{���^�]���ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł��������Ƃ�F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B

���������āA�퍐�l���{���^�]���ċC�P���b�g���ɂ��O�D�P�T�~���O�����ȏ�̃A���R�[����g�̂ɕۗL�����Ԃł��������Ƃɍ����I�ȋ^�����������ޗ]�n������A��������P�̎��C�тщ^�]�ɂ��Ă͔ƍ߂̏ؖ����Ȃ����ƂɂȂ邩��A�����F�߂��������ɂ́A�����ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȏ����̌�F������B����āA�@�|�͗��R������A�������́A��������P�̎��C�тщ^�]�߂Ƃ��̗]�̍߂��߂Ƃ��ĂP�̌Y���Ȃ��Ă��邩��A�S���ɂ��Ĕj����Ƃ�Ȃ��B

�@

�R�@�ێ�ƃE�B�h�}�[�N�v�Z

�@�������ɁA�̑��̖�ێ悵����Ԃ̏ꍇ�A���Y�̊̑��ւ̐e�a���ɂ��A�A���R�[���̉�ŁA��ӑ��x���ʏ�̏ꍇ�Ɣ�r���Ēx���Ȃ邱�Ƃ�����悤�B

�@����́A���鎖���Ɋ֘A���āA��w�������Ƌc�_�����A���̒��ł݂̂̌������ʂł���A�A�A�A

�@�]���āA�̑��̖�ێ悵����Ԃ̏ꍇ�̃E�B�h�}�[�N�@�ɂ��v�Z���l�́A���ۂۗ̕L�A���R�[���Z�x���Ⴍ�Ȃ�悤�ł���B

�@���������悤�ł���B

�@�E�B�h�}�[�N�@���p�̍ۂ̗v���ӎ����ł���B

�@

�S�@���C�тщ^�]�֘A�����̓���

�@

�����C�тщ^�]���ꔭ�ޏ�@�ċC�O�D�Q�T�����ŖƋ�������

12��4��11��40���z�M �����V��

�@�x�@���͂S���A��N�U���̓��H��ʖ@�����ɔ�������@�{�s�߂̉����������\�����B���C�тщ^�]�̍s�������̊�b�_���́A�ċC�P���b�g�����̃A���R�[���Z�x�O�D�Q�T�~���O�����ȏ���P�R�_����Q�T�_�Ɉ����グ�A�Ƌ������������Ƃ���B���O�D�P�T�~���O�����ȏ��O�D�Q�T�~���O���������͂U�_����P�R�_�ƂȂ��Ƌ���~�X�O�������ɂȂ�B

�@�܂��A��������@�ŖƋ���������̌��i���Ԃ̏�����T�N����P�O�N�Ɉ����グ��ꂽ���Ƃ��A�댯�^�]�v�����͌��ʂ̏d�含�ɉ����ĂT�`�W�N�i���s�T�N�j���𐌂��^�]�Ȃǂ͌����R�N�i���Q�N�j�ŁA���̂��N�������ꍇ�͂R�`�V�N�i���Q�`�T�N�j�|�|�Ɍ��i���Ԃ������グ��B��������Ђ��������ꍇ�͂P�O�N�Ƃ���B

�@�����^�]�ɂ��Ă͕����s�łO�U�N�W���ɔ��������R�����S���̂����������ɍ���̋@�^�����܂�A����@���������ꂽ�B

�@�x�@���ɂ��ƁA��N�X���̉�������@�{�s����P�N�ŁA�����^�]���̂͂Q�Q�D�W�����A�Ђ��������̂͂P�S�D�T�����Ƃ�������O�N������茸���B�x�@���͔��������̌��ʂƂ݂Ă��邪�A������Ђ������ȂLj����ȉ^�]�ɑ���s�����������i�����A���C�ттł��Ƌ��������������Ă��܂Ƃ߂��B

�@

�@�T�����痈�N�P���R���܂ō�������ӌ����W���A���N�U���Ɏ{�s����B�y����G���z

�@

�T�@�ێ�A���R�[����Ŗڈ�����

�@

�@���{�l�̕��ϑ̓����z�W���y�ѕ��ό��������g�p���Čv�Z���Ă݂�B

�@�r�[����{�R�T�O�b�b�̏ꍇ

�@�̏d�@�@�@ 40Kg�@�@�@�@ 50Kg�@�@�@ 60Kg�@�@70Kg�@�@ 80Kg

�@��Ŏ����@2/59�@�@�@�@ 2/23�@�@�@�@ 1/59�@�@�@1/42�@�@ 1/30

�@

�U�@�Љ�����K��Ȃ�

�@

�i�P�j�S����

�@����`�łQ�P���A�����E��A�s���̑S����@�̋@������A�斱�O�̈������m�ŃA���R�[���������o���ꂽ���߁A�o�����Ԃ���R�O���x��Ă������Ƃ��Q�Q���A���������B���y��ʏȂ͓��Ђɋ�̓I�Ȍo�܂��ȂǁA�����W�����Ă���B

�@�S����ɂ��ƁA�@���͂Q�P���ߑO�P�O���Ɋ̂X�S�T�ցi��q����R�R�l�j�ɏ斱�\��ŁA���W���S�O������A��̏���������ň������m�����Ƃ���A�ċC�P���b�g�����O�E�Q�T�~���O�����̃A���R�[���������o�B�P�O����̌��m�ł͂O�E�P�W�~���O�����܂ʼn��������B�Г��K��ł͂O�E�P�~���O�����ȏオ���o�����Ə斱���֎~���Ă��邪�A�ߑO�P�O���̂R��ڂ̌��m�ŋK�������������ߏ斱���A���ւ̏o���͂Q�U���x�ꂽ�B

�@�S����̎Г��K��ł́A�斱�O�W���Ԃ̈������֎~���Ă���B�@���͏斱�̂P�R���ԑO�܂łɃr�[���Ɠ��{�����Q�t�����Ƃ����A���m�O�ɍ��|�T�v�������g�R���p���Ă����Ƃ����B

�@�S����L�́u�ŏI�I�ɎГ��K����N���A���Ă��邪�A�x��������Ă��܂��\����Ȃ��v�Ƃ��Ă���B

�@

�@��L�ɂ��ƁA�O�D�Q�T�~�����P�O���o�߂łO�D�P�W�~���ɂȂ����Ƃ���B�O�D�O�V�~���̌����ł���A���ԒP�ʂɒ����ƁA�������͂O�D�S�Q�~���ł���B�{���Ȃ낤���B���������傫�߂��銴������B

�@�P���ԂQ�O���̌o�߂ŁA�O�D�Q�T�~�����O�D�P�~���ȉ��ɂȂ����Ƃ���A����͎��ԒP�ʂɊ��Z����ƂO�D�P�P�Q�T�~���ƂȂ邩��A���̌��ʂ́A���v��̐��l�Ƃ̐������͂���B

�@���_�Ƃ��Ė��͂Ȃ����B

�@

�V�@���ٌ�m��E�Y���ٌ�u���L�^

�@

�W�@�A���R�[����ӑj�Q��i�Ȃ�

�@

�@�@�@�@�@���i�ƃA���R�[���̑��ݍ�p

�@

�X�@�̋@�\��Q�Ȃ�

�@

�@�@�@�@�@�̋@�\��Q

�@

10�@�ێ��܂Ƃ̊֘A

�@�@�팟���҂���Ȃǂp���Ă����ꍇ�A���̕��p���Ă����̃A���R�[�������y�f�ւ̉e���̗L�����`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@���ɁA�A���R�[�������y�f�̓��������E�Ȃ�������������Ȃǂ̉e��������ꍇ�ɂ́A���̔팟���҂Ɏ{�s�����E�B�h�}�|�N�@�̌v�Z���ʂ͐^���̑̓��A���R�[���ۗL�ʂƂ͈قȂ邱�ƂƂȂ�B�@

�@

11�@2012�N���_�ɂ�����E�B�h�}�|�N�@�̕]��

�@�@�_�ˑ�w�@��w�����̏�싳���̘b�i2012�N�ɒ���j�ɂ��A�̓��A���R�[���ۗL�ʂ��E�B�h�}�|�N�@�̐��m���Ȃǂ̒m���͖w�NJ������Ă���A�E�B�h�}�|�N�@�ɂ�錟�����ʂ́A����Ȃ�̐M�ߐ��������Ƃ̂��Ƃł���B

�@�@�A���A�E�B�h�}�[�N�@�́u���̎������ʁv�Ƃ������Ƃł���A�H���������ꍇ�ɂ́A�قȂ錋�ʂƂȂ�\��������B

�@

12�@�����A���R�[���ʂƌċC���A���R�[���ʂ̊��Z�ɂ���

�@�@�����A���R�[���ʂƌċC���A���R�[���ʂ̊��Z���ɂ��āA���H��ʖ@�{�s�߂͂P�^�Q�O�O�O�Ƃ��Ă��邪�A�@��w�̒m���A�����͂P�^�P�X�O�O����P�^�Q�R�O�O�ƌ�����������Ă���i�����ȂǁE�E�lj��L�ڗ\���j�B

�@

�@���H��ʖ@�{�s�߂S�S�̂R�́A�u�@�P�P�V���̂S��R���̐��߂Œ�߂�g�̂ɕۗL����A���R�[���̒��x�́A���t�P�~�����b�g���ɂ��Z�E�R�~���O�������͌ċC�P���b�g���ɂ��Z�E�P�T�܃~���O�����Ƃ���v�ƒ�߁A����ɂ��āA�����Z�x�ƌċC���Z�x�̑I��I�w������Ă���B

�@�]���āA�����A���R�[���ʂƌċC���A���R�[���ʂ̊��Z�Ƃ�����Ƃ́A�����̔��f������ɂ��āA�s���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���肵���A�����ꂩ�̔Z�x���A�����Ɋ��Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�ɂ̂ݕK�v�Ƃ������ƂƂȂ�B

�@

�@�E�B�h�}�[�N�@�͌����Z�x�̎Z�肪��{�ł��邱�Ƃ���A���Z�����ɋc�_������Ƃ������Ƃ�O��A�E�B�h�}�[�N�@���̗p����ꍇ�A�����Z�x�̐��F�ɂƂ߂Ă����A���̋c�_�Ɋ������܂�邱�Ƃ͂Ȃ����ƂƂȂ�B

�@�Ƃ������Ƃ�

�P�@�E�B�h�}�[�N�@�ɂ����I�A���R�[���̑̓��ۗL�𐄑��F�肷��ꍇ�@

�@�@�P�ɃE�B�h�}�[�N�@�ɂ����I�A���R�[���̑̓��ۗL�𐄑��F�肷��ꍇ�ɂ́A�����A���R�[���ۗ̕L�ʂ̐����F��ɂƂ߂Ă����ׂ����i�ċC���A���R�[���ۗL�ʂւ̊��Z�v�Z�����Ȃ��j�Ƃ������ƂƂȂ�B

�Q�@�o�����̌ċC���A���R�[�����������肵�A���̐��l�ɂ��t�Z�v�Z������ꍇ

�@�@�����āA���ɔ�^�҂̏o�����̌ċC���A���R�[���������ɂ�葪�肵�A���̐��l�ɂ��t�Z�v�Z������ꍇ�ɂ́A�ċC���A���R�[�����猌���A���R�[���ւ̊��Z�v�Z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���A���Z���͔�^�҂ɗL���ȍő劷�Z���Q�R�O�O���g�p���ׂ��Ƃ������ƂƂȂ�B

�@

13�@�t�Z�E�B�h�}�[�N�v�Z�ɂ��L�߂Ƃ����ٔ���i���n�ٕ���19�N2��23�������j

�@

�@

�@